Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /pages/wp-content/plugins/aesop-story-engine/public/includes/components/component-cbox.php on line 52

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /pages/wp-content/plugins/aesop-story-engine/public/includes/components/component-cbox.php on line 53

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /pages/wp-content/plugins/aesop-story-engine/public/includes/components/component-cbox.php on line 54

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /pages/wp-content/plugins/aesop-story-engine/public/includes/components/component-cbox.php on line 55

Viele Geburtsstationen schließen, die Zahl der Fachärzte im ländlichen Raum ist überschaubar und auch für Hebammen wird die Arbeitsbelastung nicht weniger: Das Thema Geburten schlägt in Schleswig-Holstein immer höhere Wellen. Schwangere Frauen fragen sich, wo sie noch optimal versorgt werden, wenn sie nicht in Stadtnähe wohnen. Erste Lösungsansätze gibt es bereits. Wir haben uns angesehen, wie Geburten in Schleswig-Holstein in Zukunft aussehen können, welche Unterstützung es bei der Versorgung durch digitale Innovationen gibt und vor welchen Herausforderungen Kliniken, Hebammen und angehende Mütter stehen.

Von der Hallig in den Kreißsaal Entbindungen in Husum

Das nordfriesische Wattenmeer, unendliche Weiten. Hier schweift der Blick Kilometer über die Nordsee, bis er Inseln und Halligen trifft. Eine Geburtsstation ist denkbar weit entfernt. Zwar liegt Hallig Hooge nur 33 Kilometer Luftlinie von Husum entfernt, doch über die raue Nordsee ist ein schneller Weg zu Arzt oder Hebamme oft undenkbar.

Freundlich sieht der Kreißsaal im Husumer Krankenhaus aus. Muss er auch, denn nicht nur die werdenden Mütter aus der Umgebung sollen sich dort wohl fühlen, auch die Schwangeren von den nahegelegenen Inseln und Halligen müssen nach der Schließung der Geburtsstationen auf Sylt und Föhr in Husum oder Flensburg entbinden. „In der Anfangszeit war viel Frust da und wir hörten immer wieder ,Schade, das Kind sollte doch ein Insulaner werden’“, sagt Ellen Tranzer, leitende Hebamme in Husum.

Mittlerweile habe sich das gelegt. Das Husumer Krankenhaus hat mit 807 Geburten so hohe Entbindungszahlen wie zuletzt im Jahr 1999. Nicht nur durch Zuwächse von den Inseln, betont die Klinik. In dieser Woche hat sie den Förderbescheid des Landes für die Einrichtung eines vierten Kreißsaals erhalten.

Mit der Lore zur Entbindung

Ellen Tranzer ist bereits seit 30 Jahren am Klinikum. Fast 3500 Babys hat sie auf die Welt geholt. „Ich finde es ganz gruselig, dass Frauen, die Wehen haben mit Angst in die Geburt geschickt werden, weil sie nicht wissen, ob sie es rechtzeitig zum nächsten Krankenhaus schaffen. Gerade im Winter ist das in Nordfriesland ein Riesenproblem“, sagt die 59-Jährige.

In den 1980er Jahren wurden die Schwangeren noch mit der Lore von den Halligen heruntergebracht und die Anfahrtswege an der Nordseeküste waren schon immer recht weit. „Die Menschen leben hier sehr nah mit der Natur und das zeigt sich auch daran, dass mit auflaufendem Wasser oft die Wehen kommen. Ob es passt oder nicht. Es ist eine immer größere Herausforderung, schwanger zu sein“, sagt Tranzer. Und ihre Kollegin Monika Steensen ergänzt: „Die Geburt bleibt das letzte große Abenteuer.“

So müssen Frauen zu einer Geburt ohne erhöhte Risikostufe mittlerweile von allen Inseln auf das Festland, im Regelfall ins Klinikum Nordfriesland nach Husum oder nach Flensburg. 2013 gab es noch vier Geburtsstationen auf den Inseln, mittlerweile haben sie keine mehr. Schwangere stehen vor der gleichen Frage wie auf den Halligen: Wann gehe ich ins Krankenhaus? Krankenkassen-Anspruch auf ein „Boarding“, auf eine Aufnahme 14 Tage vor dem errechneten Geburtstermin, hat jede Frau von Inseln oder Halligen. Aber selbst das bringt herausfordernde Planungen mit sich.

Ein Zuhause auf Zeit

„Wir setzen alles daran, das hier in Husum so attraktiv wie möglich zu machen“, sagt Direktor Christian von der Becke. Zwei Wochen vor dem errechneten Geburtstermin können die Insulaner eines von zwei Appartements in Krankenhausnähe beziehen, für ein drittes Appartement hat das Klinikum eine Option in einem nahen Hotel. Ein weiterer Ausbau sei derzeit nicht geplant, so der Klinikchef. Ein kleiner Trost ist das Zuhause auf Zeit mit Blick übers Meer. Den Verlust der vertrauten Umgebung versuchen die Hebammen zu kompensieren, auch wenn in Schleswig-Holstein ein ganz besonderer Schlag Mensch wohnt. „Wer ‚Moin Moin‘ sagt, der ist schon ein Schwätzer“, sagt Tranzer, die gebürtig aus dem Rheinland kommt und lacht.

„Aber Scherz beiseite: Die Frauen können jederzeit zu uns kommen, können Fragen stellen und reden, wir sind immer für sie da.“ Denn mitunter sind die werdenden Mütter recht einsam. Schwieriger wird es noch, wenn für schulpflichtige Kinder eine Betreuung gefunden werden muss. Und: Letztendlich finden nur zwei Prozent der Geburten zum errechneten Termin statt.

Und wo sind die Kinder der leitenden Hebamme zur Welt gekommen? „Mein Mann war mit der Marine auf Sylt stationiert. Das sind also noch zwei waschechte Sylter.“

'Wer 'Moin Moin' sagt, der ist schon ein Schwätzer.' Ellen Tranzer

Das Boarding-Angebot startete im Oktober 2015, als die Geburtsstation auf Föhr schloss: 30 Mal wurde es bisher genutzt. Befürworter finden diese Zentralisierung richtig, da sie Routinen ermöglicht. Sie verweisen auf den Betrieb von Kreißsälen nach den Leitlinien der deutschen Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe.

Doch das Thema Geburt berührt, und – gespeist mit lokaler Verbundenheit – kocht das Unverständnis über das Ende der Geburtsstationen weiter an der Westküste Schleswig-Holsteins. Kritiker monieren den Stress und das Risiko durch aufwendige Anreisen, und das unmittelbar vor der Geburt. Aktuell fordert eine Föhrer Initiative die Gründung eines außerklinischen Geburtshauses.

Unterdessen hat das Sozialministerium ein Gutachten beim Institut Optimedis in Auftrag gegeben, das sich mit der Versorgung von Geburten im Kreis Nordfriesland befasst.

Geschäftsführer Helmut Hildebrandt bilanzierte, das Ziel müsse sein, das Risiko bei Geburten zu verringern. Dafür sei entscheidend, dass Hebammen, Frauenärzte und soziale Stellen der Kreise besser zusammenarbeiten – motiviert auch durch Bezahlung nach gemeinsamem Erfolg, nicht nach eigener Leistung.

Optimedis prüfte auch Telemedizin: Helfen mobile Wehenschreiber den Hebammen? Sie verneinten und versicherten, solche Analysen auch ohne Geräte leisten zu können. Der Vorschlag des Instituts war schließlich eine Agentur, die drei Jahre von Kreis, Land, Krankenkassen und privaten Sponsoren finanziert wird. In der Zeit soll sie beispielsweise das Ziel verfolgen, die Geburt von Frühchen zu reduzieren – und mit dem in der Versorgung eingesparten Geld nachhaltig wirtschaften. Diese Agentur könnte die Akteure schulen und vernetzen. Sie wurde aber abgelehnt, bedauerte Hildebrandt. Das Land will eher einzelne Projekte finanzieren.

Halligen streben nach Telemedizin

Um die medizinische Versorgung zu verbessern, streben die Halligen eine Zusammenarbeit mit Sozialministerium und dem Ministerium für ländliche Räume an. „Wir sind Neuem gegenüber offen“, sagt Bürgermeister Matthias Piepgras von Hallig Hooge hoffnungsvoll. Ihm schwebt ein Telemedizin-System vor. Ein speziell geschulter Krankenpfleger soll Daten akut erkrankter Patienten mit einem zertifizierten medizinischen Produkt erfassen. Sie werden an die Bildschirme eines Krankenhausarztes übertragen, der anhand von Dokumentationsstandards über die weitere Behandlung entscheidet. Auf Offshore-Plattformen wird das längst so praktiziert.

Vergrößern

„Nicht die Technologie steht dabei im Vordergrund, sondern der Mediziner muss empathisch und mit Fachwissen damit umgehen“, so Piepgras. Denn in § 7 Absatz 4 der Musterberufsordnung der Landesärztekammern findet sich das, was umgangssprachlich Fernbehandlungsverbot heißt.

Zwar gibt es kein generelles Verbot, wie der Name suggeriert, aber für telemedizinische Behandlung auf dem Festland und innerhalb von zwölf Seemeilen vor der Küste gelten eine Reihe rechtlicher Bedingungen. Und Hooge liegt in dieser Zone.

Daher ist es wichtig, dass die Telemedizin rechtssichere Verfahren nutzt, wo ein Mediziner nicht direkt greifbar wäre und wertvolle Zeit verloren ginge. Im Boot für das Pilotprojekt Hooge sitzen deshalb auch die Ministerien. „Ich will einfach nicht, dass unsere Hallig schlechter dasteht als die Plattformen“, sagt Bürgermeister Piepgras.

Geburten bleiben Kliniksache

Halligen scheinen dank ihrer eingeschränkten Erreichbarkeit wie eine Musterherausforderung für die medizinische Versorgung entlegenster ländlicher Räume. Der Wunsch von Piepgras: Ein versierter Arzt sitzt vor einem speziell auf diese Anforderungen zugeschnittenen Arbeitsplatz, um schnell und fundiert zu reagieren. Auch in der Schwangerschaft. Aber ein Notfall während einer Geburt ist auch mit Telemedizin nur in einer Klinik behandelbar.

Klinikchef von der Becke aus Husum räumt der Übertragung von Vitalparametern in der Schwangerschaft zwar langfristig Chancen ein. Bei jeder Komplikation und zur Geburt sollten die Patientinnen aber rechtzeitig in ein Krankenhaus mit Geburtsstation: Wie bei der Geburt der kleinen Nina Anfang des Jahres, die als Hooger Kind einer afghanischen Flüchtlingsfamilie in Husum zur Welt kam – ein Hubschrauber hatte ihre Mutter kurzfristig ausgeflogen.

Hooges Bürgermeister Piepgras sieht die Hallig-Perspektive also ganz pragmatisch. Er will schlichtweg eine bessere medizinische Grundversorgung und ist deshalb für futuristisch anmutende Wege offen. „Wir Halligen sind eigentlich nichts anderes als Plattformen, nur dass wir innerhalb der Zwölf-Meilen-Zone liegen.“

Damit könnten die Halligen anderen ländlichen Regionen zeigen, wie in der medizinischen Vorsorge von Schwangerschaften und Versorgung ländlicher Regionen Telemedizin helfen kann. Sie muss gar nicht bis zur Unendlichkeit reichen.

Telemedizin Die wichtigsten Fragen

Zum Interviewpartner

Professor Carsten Schultz ist seit 2012 Inhaber der Professur für Technologiemanagement an der CAU zu Kiel. Von 2008 bis 2011 hatte er die von der Deutschen Telekom gestiftete Juniorprofessur für Management von Dienstleistungsinnovationen und Technologietransfer am Institut für Technologie- und Innovationsmanagement der TU Berlin inne. Carsten Schultz studierte Wirtschaftsingenieurwesen an der TU Berlin und promovierte 2006 zum Thema „Management hochwertiger Dienstleistungen am Beispiel der Telemedizin“. In den Jahren 2004 – 2008 leitete er das Siemens Center for Knowledge Interchange, die strategische Partnerschaft der TU Berlin mit Siemens.

In einem Interview klärt Carsten Schultz, Professor für Technologiemanagement an der CAU Kiel, die wichtigsten Fragen rund um das Thema Telemedizin. Schleswig-Holstein ist in diesem Bereich bisher gar nicht so schlecht aufgestellt. Der Wissenschaftler sieht allerdings noch Verbesserungsbedarf. Wie kann die Telemedizin schwangeren Frauen also in Zukunft helfen?

All diese Fragen beantwortet Carsten Schultz in diesem Video:

Ohne Hightech weit vorn Klinik Preetz setzt auf Wohlfühl-Ambiente

Von außen ein schlichter Klinkerbau, drinnen 171 Betten für sechs unterschiedliche Abteilungen: Die Klinik Preetz kommt auf den ersten Blick eher unscheinbar daher. Für viele Patienten ist die Einrichtung trotzdem die erste Wahl. Warum setzen Schwangere insbesondere auf das Team um Chefarzt Dr. Achim Niesel?

2015 kamen in Preetz 481 Babys zur Welt, im Vergleich zum Vorjahr ein Anstieg von 19 Prozent. 2016 waren es 474. Klar: Auch die Schließung anderer Entbindungsstationen und die in diesen Jahren zugezogenen, rund 700 weibliche Flüchtlinge im Kreis Plön trugen zur erfolgreichen Bilanz bei. Aber: Nicht nur die Zahlen sprechen für Preetz. In einschlägigen Internet-Foren äußern sich junge Mütter fast durchweg positiv über ihre Kreißsaal-Erfahrungen. Mitarbeiter und Klinikleitung scheinen einiges richtig zu machen. Aber was genau unterscheidet Preetz von ähnlichen Häusern im Land? Zeit für einen Ortstermin.

„Wir bieten keinen Hightech-Kreißsaal“, stellt Chefarzt Dr. Niesel in seinem geräumigen Büro klar. „Bei uns zählt die persönlich Betreuung und das angenehme Ambiente.“

'Wir bieten keinen Hightech-Kreißsaal.' Chefarzt Dr. Achim Niesel

Was das bedeutet, verdeutlicht ein Rundgang auf seiner Station. Drei funktionale und trotzdem gemütlich und farbenfroh eingerichtete Kreißsäle. Einer mit Wanne für eine Wassergeburt, ein weiterer mit leuchtendem Sternenhimmel über der Liege, ein anderer ohne jeglichen Schnickschnack. Alternative Geburtshilfen wie Lachgas zur Betäubung oder Massagen und Akupunktur zur Entspannung stehen bereit. Zudem bietet die Station geräumige Familienzimmer mit viel Platz und gemütlichen Holz-Betten für die ersten Tage nach der Entbindung.

Vergrößern

Sonja Paar

Geburten kosten Energie

Zehn freiberufliche Hebammen einer örtlichen Praxis kümmern sich um das Wohl der Schwangeren, Ärzte werden nur bei Bedarf hinzugerufen. Die Frauen arbeiten in Zwölf-Stunden-Schichten, bleiben aber auch einmal länger, wenn die Geburt ihrer Patientin kurz bevor steht. Damit ist zwar nicht um jeden Preis gesichert, dass die zunächst betreuende Hebamme auch im entscheidenden Moment dabei ist, man schütze die Frauen aber vor einer möglichen Überlastung, so Hermann Bölting, Geschäftsführer der Klinik. Hebamme Nina Lieth sieht es ähnlich: „Für eine Geburt brauchen auch wir viel Energie. Die haben wir nur, wenn wir uns ausgeruht auf den Dienst vorbereiten können.“

Die 36-Jährige ist seit zehn Jahren in Preetz beschäftigt. Zuvor war sie in größeren Krankenhäusern im süddeutschen Raum tätig. Ein großer Unterschied, wie sie betont: „Bei uns begegnen sich Ärzte und Hebammen auf Augenhöhe.“ Es gebe ein starkes Vertrauensverhältnis zwischen den Berufsgruppen, die Mitarbeiterinnen leisteten oft gegenseitig Geburtshilfe. „So etwas“, sagt Nina Lieth, „habe ich in den anderen Häusern nicht erlebt.“

Auch im gemeinsamen Interview mit Achim Niesel und Hermamnn Bölting präsentiert sich das Team einander zugewandt und wertschätzend. „Bei uns geht es fast schon familiär zu. Um unsere Arbeit gut und gern zu machen, muss man zusammenhalten“, so Niesel. Der Chefarzt kann auf sehr unterschiedliche Erfahrungen zurückgreifen, die er während seiner Berufsjahre im In- und Ausland, in Niedersachen und Botsuana, gesammelt hat. Im afrikanischen Entwicklungsland war er einer von nur sieben landesweit tätigen Frauenärzten und Leiter einer Geburtsklinik. Zwei Jahre seines Lebens, die ihn stark geprägt haben.

Von Botswana nach Preetz

Zurück in Deutschland, entschied sich der heute 63-Jährige für eine Stelle in Preetz. Das war vor zwölf Jahren. „Einige Tausend“ werdende Eltern hat er seitdem begleitet. Allerdings kann nicht jedes Baby in Preetz geboren werden, deren Mutter es sich wünscht. Da die Klinik über keine Kinderstation verfügt, müssen sich Risikoschwangere nach einem anderen Krankenhaus mit größerem Leistungsumfang umsehen. Hier gerät die übersichtliche, familiäre Einrichtung an ihre Grenzen. Kommt es während der Entbindung zu Komplikationen, kann aber auch in Preetz ein Kinderarzt hinzugerufen werden. „Wir möchten verantwortungsvoll mit möglichen Risiken umgehen. Sollten wir feststellen, dass Patienten anderswo besser versorgt werden können, geben wir sie ab“, erläutert Geschäftsführer Bölting.

Wer jedoch in Preetz entbunden hat, ist voll des Lobes – wie Kirsten Heidtmann aus Postfeld. Ihr drittes Kind kam um 8.40 Uhr auf natürlichem Weg ohne Kaiserschnitt zur Welt – und verlief damit wie rund 74 Prozent aller Preetzer Geburten, eine im landesweiten Vergleich leicht überdurchschnittliche Zahl. Am Mittag entspannte sich die 36-Jährige zusammen mit Ehemann Christian im Familienzimmer. Dem sei es wichtig gewesen, bei der Geburt dabei sein zu können, alles sei sehr ruhig abgelaufen. „Hier ist es klein und familiär, keiner wuselt unnötig um einen herum. Und nach der Geburt kann man super schlafen und sich erholen“, so die frisch gebackene Mutter.

Vergrößern

Sonja Paar

Sie würde die Geburtenstation der Klinik Preetz weiterempfehlen – so wie 95 Prozent der Teilnehmerinnen einer jährlichen Krankenkassenstudie von DAK und Barmer. Bestnoten gab es im vergangenen Bericht für den Umgang von Ärzten und Pflegern mit den Patientinnen.

'Preetz ist noch eine Luxusoase.' Hebamme Uta Wilfert

Der positive erste Eindruck verdichtet sich. Herrschen auf der Entbindungsstation wirklich paradiesische Zustände? Pure Glückseligkeit bei Patientinnen und Geburtshelfen? Hebamme Uta Wilfert nickt zustimmend. „Preetz ist noch eine Luxusoase, wo wir auch mit relativ wenigen Geburten als Standort überleben dürfen.“ Während in vielen Regionen die Zahl von 500 Entbindungen pro Jahr als magische Grenze für eine Bestandsgarantie bei Geburtsstationen gesehen werde, sei man im Kreis Plön auch mit weniger sehr zufrieden. Internationale Studienergebnisse der letzten zehn Jahre, die einen Zusammenhang zwischen niedriger Geburtenzahl eines Krankenhauses und Säuglingssterblichkeit nahelegen, weisen Geschäftsführung und Chefarzt in Preetz mit Verweis auf „veraltete Daten“ zurück.

Gerüchte verunsichern

Umso mehr ärgert sich Hebamme Uta Wilfert über sporadisch auftauchende Gerüchte, der Preetzer Entbindungsstation drohe ebenfalls das Aus. „Das verunsichert die Frauen und ist absolut nicht wahr.“ Auch Chefarzt Achim Niesel möchte Skeptikern den Wind aus den Segeln nehmen: „Wir haben uns hier nie wirklich Sorgen gemacht, hatten immer Rückhalt vom Träger.“

Ein wirkliches Problem ist für die Hebammen hingegen ihre sprunghaft angestiegene Versicherungssumme. „Von jährlich 250 im Jahr 2006 auf heute 7200 Euro“, rechnet Nina Lieth vor. Bisher wurde der Betrag zur Hälfte von der Klinik übernommen. Nun stehen neue Verhandlungen an. Am Konzept der freien Beschäftigung wollen Hebammen und Klinik aber festhalten – aus verschiedenen Gründen. Während die Klinik mit wirtschaftlicher Machbarkeit argumentiert, sehen sich die Freiberuflerinnen auch ohne festen Arbeitsvertrag an das Krankenhaus gebunden. „Wir sind alle Beleghebammen und arbeiten nur deswegen in Preetz, weil es uns so gut gefällt“, sagt Uta Wilfert.

Im Januar und März 2017 wurden in dem schlichten Klinkerbau bereits 74 Babys geboren – die guten Zahlen aus den vergangenen Jahren werden vermutlich auch 2017 stabil bleiben.

Vergrößern

Sonja Paar

Wer die Wahl hat Der neue Hebammenkreißsaal in Kiel

Wer in Kiel ein Kind bekommen möchte, der hatte nach der Schließung des Geburtshauses am Lübschen Baum im Jahr 2014 wenige Auswahlmöglichkeiten im Stadtgebiet. Städtisches Krankenhaus oder Uniklink, das waren die Alternativen. Doch jetzt hat das Städtische eine neue Möglichkeit zur Entbindung eingeführt. Am 1. Mai geht der erste Kieler Hebammenkreißsaal in Betrieb.

Vergrößern

Frank Peter

Dort sollen Geburten allein unter der Betreuung von Hebammen stattfinden, ohne Schmerzmittel und einen anwesenden Arzt. Der Vorteil: Es entsteht eine Atmosphäre wie in einem Geburtshaus, weg vom klinischen Umfeld. Reiki, Akupunktur und besondere Gebärhaltungen sollen den Vorgang der Geburt erleichtern. Ärzte sind allerdings immer in Rufweite, möglichen Komplikationen kann sofort begegnet werden.

Wer ist für die Geburt ohne Arzt geeignet?

Damit es überhaupt so weit kommen konnte, waren zwölf Monate Vorarbeit nötig: Seit Beginn des Jahres führen die Hebammen erste Vorgespräche mit werdenden Müttern. Denn nur Frauen, die keine Grunderkrankungen an Herz und Nieren haben oder unter Bluthochdruck leiden, große gynäkologische Vorerkrankungen haben oder Mehrlingsgeburten erwarten, sind auch für die Geburt ohne Arzt geeignet.

Vergrößern

Frank Peter

Die Kreißsäle selbst im Städtischen Krankenhaus erinnern an nichts Klinisches. In freundlichen Rot- und Orangetönen und mit extrabreiten Betten mutet der Raum einladender an, als es sich viele Schwangere vorstellen können. Schließlich geht es hier um ein fröhliches, aber intensives Ereignis: „Das Wort Kreißsaal kommt aus dem mittelhochdeutschen ,kreißen‘, was so viel wie schreien bedeutet. Und woher das kommt, kann man sich nur allzu gut vorstellen“, erklärt Hebamme Ute Bringmann.

Für alles gewappnet sein

30 Beleghebammen sollen hier arbeiten und in Zwölf-Stunden-Schichten für die werdenden Mütter da sein. Drei Hebammen haben immer Dienst, eine vierte kann zur Verstärkung hinzugerufen werden. „Warme Nächte mit viel Wind – das ist sogenanntes Blasensprungwetter, da müssen wir gewappnet sein“, sagt Bringmann.

Vergrößern

Frank Peter

Chefarzt André Hohn (46) würde sich über 50 bis 100 Geburten im Hebammenkreißsaal sehr freuen. „Aber wenn es nur zehn sind, dann machen wir trotzdem weiter“, sagt der vierfache Vater.

Viele Frauen trauen sich zu wenig zu

Zehn Anmeldungen haben sie jetzt schon voll – wenn nichts dazwischen kommt. Denn ohne Schmerzmittel entbinden, das wollen immer weniger Frauen. Dabei bringt der „Geburtsstress“ eines natürlichen Geburtsvorgangs auch Vorteile für das Neugeborene: Auf dem Weg durch den Geburtskanal wird das Baby durch den immensen Druck intensiv massiert. Wie aus einem Schwamm wird die Lungenflüssigkeit ausgedrückt, Hormone und Nervenbotenstoffe werden ausgeschüttet, die zur Reifung der Lungen beitragen.

„Wir beobachten aber, dass sich viele Frauen weniger zutrauen und dann erst beim zweiten oder dritten Kind denken, dass sie ihr Kind aus eigener Kraft kriegen können“, erzählt die leitende Hebamme Martina Piol. „Und wenn ich diese Frauen dann in ihre eigene Kraft kriege und sie das Gefühl hat, dass sie das Kind alleine auf die Welt gebracht hat, dann gehe ich zufrieden nach Hause.“

Was können Apps für Schwangere leisten?

Martin Brecht hat mit seiner Kieler Firma Markenwerk im Jahr 2012 die „Mommy App“ entwickelt. Sie bietet Frauen allerlei Tipps zur Schwangerschaft, ein umfangreiches Glossar zur Erläuterung von Fachbegriffen und auch die Möglichkeit, Daten wie Bauchumfang und Körpergewicht individuell zu dokumentieren. Dies stieß vor allem beim Schleswig-Holsteinischen Hebammenverband auf Kritik. Auch gemessen an den Download-Zahlen konnte sich die Mommy App nicht erfolgreich am Markt positionieren. Im Interview erläutert Brecht, warum das so ist.

Wie sind Sie auf die Idee gekommen, die Mommy App zu entwickeln?

Meine Frau war zu diesem Zeitpunkt schwanger und wir haben festgestellt, dass es im medizinischen Umfeld schwer ist, an verlässliche Informationen zu kommen, wenn man Dr. Online befragt.

Für die Beantwortung dieser Fragen gibt es doch eigentlich die Hebamme und den Arzt.

Das stimmt, aber ich glaube, dass im Zuge der Digitalisierung und Individualisierung viele Menschen das Bedürfnis haben, sich auch eigenständig zu informieren. Nicht nur, aber auch im medizinischen Bereich. Und da befindet man sich ganz schnell im Bereich von Meinungsblasen, deren Inhalt man nicht prüfen kann. Im medizinischen Bereich birgt das ein Gefahrenpotenzial. Mit unserer App wollen wir den Nutzerinnen belastbare Informationen von Experten des Frauenarztverbandes bieten.

Was war den Frauenärzten in Bezug auf die App wichtig?

Ihnen war wichtig, dass die App anerkannte Informationen für die Schwangeren abrufbar macht, sie aber nicht daran hindert, einen Arzt aufzusuchen, wenn es notwendig ist. Unsere App ist kein Medizinprodukt.

Wie sah der erste Prototyp aus, den Sie 2012 auf den Markt gebracht haben?

Optisch ganz schrecklich. Die technischen Möglichkeiten waren noch nicht soweit ausgereift wie heute. Die App konnte aber schon damals die wesentlichen Dinge, die mit ihr heute auch möglich sind.

Die App bietet Frauen zum Beispiel die Möglichkeit, wichtige Zahlen zu ihrer Schwangerschaft zu dokumentieren. Wie sieht es mit dem Datenschutz aus?

Alle Daten, die die Frauen in die App eingeben, werden in verschlüsselter Form gespeichert und verlassen das Gerät nicht. Wir raten generell jeder Nutzerin, bei digitalen Produkten ein gewisses Maß an Skepsis walten zu lassen. Wenn ein Produkt kein Geld kostet, bezahlt man es oft mit der Preisgabe von privaten Informationen. Wir haben versucht, eine Anwendung zu entwickeln, die auch unserer eigenen digitalen Skepsis gerecht wird.

Wie passt das zur Aussage auf Ihrer Homepage, die App solle eine „kommunikative Schnittstelle“ zwischen werdender Mutter und behandeltem Arzt werden? Wird es bald möglich sein, die Daten digital an einen Arzt zu schicken?

Das ist ein guter Punkt. Es gibt momentan für uns keine Möglichkeit, dies auf sicherem Weg stattfinden zu lassen. Wir haben den Bedarf erkannt und dazu ein Konzept erstellt, aber jetzt ruht dieses potenzielle Projekt. Momentan nehmen die Frauen ihr Handy mit in die Praxis und besprechen die eingetragenen Daten mit ihrem Arzt.

Mitte 2015 gab es eine Neuauflage. Warum?

Die Optik und das Bedienkonzept der alten Version hatten sich überholt. Die Funktionen sind im Wesentlichen gleich geblieben.

Wie haben sich die Nutzungszahlen seit dem Start entwickelt?

Die Downloads sind seit dem Start in etwa gleich geblieben. Genauere Zahlen möchte ich nicht veröffentlichen. Was man aber sagen kann, ist, dass sie nicht so ausfallen, wie ich mir das beim Start ausgemalt habe.

Woran liegt das Ihrer Meinung nach?

Ich kann darüber größtenteils auch nur spekulieren. Die Leute gehen bei ihrer Auswahl im App-Store danach, welche Produkte gut bewertet und oft heruntergeladen wurden. Schafft man es nicht gleich zu Beginn, hohe Zahlen zu erreichen, ist es unwahrscheinlich, dass dies später geschieht.

Wir sprechen also von einem absoluten Nischenprodukt.

Das ist richtig. Anbieter ähnlicher Produkte haben uns diese Erfahrungen bestätigt. Apps im medizinischen Bereich sind fast immer ein Nischenprodukt. Der Markt ist nicht groß genug für mehrere starke Player. Im reinen Fitnesskontext sieht es ganz anders aus. Das sind Lifestyle-Produkte, die auch so vermarktet werden und eine hohe Reichweite erzielen. Die Mommy App ist bei uns als Versuchsballon entstanden, sie wurde nie als tragende Säule in Punkto Wirtschaftlichkeit eingeplant. Es gibt keinen Investor. Wir konnten frei entscheiden, wie die optimale Lösung für die Anwenderin aussieht.

Sicherheit geht vor:

Darum ist das Feld der Gesundheits-Apps so unübersichtlich und schwierig

Die Erstellung von Anwendungen für Smartphones oder Tablets im medizinischen Bereich ist an viele Herausforderungen gebunden. Besonders strenge Regularien gelten, um sie als Medizinprodukte zuzulassen: Im entsprechenden Gesetz steht nämlich, dass ein verantwortlicher Arzt, eine wissenschaftliche oder im Medizinbereich arbeitende Fachperson die Anwendung prüfen muss.

Da diese Hürde hoch ist, und das Einbinden von Fachpersonal teuer werden kann, helfen bisher nur wenige Apps bei Diagnose oder Therapie. Das ist das Ergebnis einer Studie zu Gesundheits-Apps. Das Papier ließ Gesundheitsminister Hermann Gröhe 2016 anfertigen. Zur Vorstellung sagte er: „Bei mehr als 100.000 Gesundheits-Apps ist es für Bürger, aber auch für Ärzte nicht einfach zwischen guten und schlechten Angeboten zu unterscheiden.“

Zwar werden Apps im Gesundheitswesen immer weiter an Bedeutung zunehmen, so die Studie. Bis die Erstellung aus Entwicklersicht ein einträgliches Geschäft ist, wird es aber noch etwas dauern. „Apps im medizinischen Bereich sind fast immer ein Nischenprodukt“, sagt Martin Brecht, einer der Entwickler der Mommy App aus Kiel. Die Download-Zahlen seien nicht so, wie erhofft.

Anhand eines weiteren Produkts aus Kiel zeigen sich diese Herausforderungen: So bieten die App-Programmierer Cap 3 Ärzten an, eigens für sie medizinische Apps anzufertigen. „Es handelt sich dabei um digitale, kleine Ratgeber“, so Sören Fenner aus der Geschäftsführung, „durch die mobile App bewegt sich der Mediziner auf einer Abfragekette.“ Aber ganz so einfach, wie es klingt, ist die Erstellung nicht: „Medizinische Apps sind ein sehr verantwortungsvolles Spielfeld. Wir müssen dabei auf viele Regularien von Pharmaindustrie oder Krankenhauskonzernen achten.“

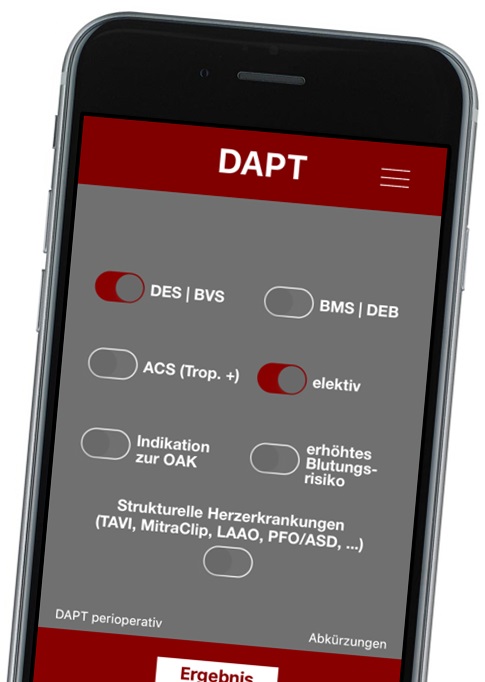

Dass Cap 3 dieses Angebot unterbreitet, basiert auf den Erfahrungen mit einer App: Sie waren professioneller Umsetzer der vom Kieler Unternehmen App4advice konzipierten Anwendung DAPT Advisor. Mit der Anwendung – DAPT steht für duale Antiplättchen-Therapie – arbeiten Ärzte als schrittweiser Ratgeber für die weitere Behandlung eines Patienten nach einem Eingriff am Herzen. In einzelnen Fragen wird der Mediziner über passende Medikamente und optimale Therapiedauer informiert. Deshalb darf die App auch ausschließlich von Medizinern und Apothekern genutzt werden. Für Patienten in der Eigennutzung ist sie ausdrücklich nicht zugelassen.

„Mit dem Einsatz dieses zeitgemäßen Tools erhoffen wir uns, die Patientenversorgung zu vereinfachen und vor allem die Patientensicherheit zu erhöhen“, sagt Dr. Hans-Jörg Hippe. Der Kardiologe des Universitätsklinikums war führender Entwickler der im Februar erschienenen App, und macht deutlich: Die Anwendung orientiert sich an den aktuellen Leitlinien der deutschen und europäischen Fachgesellschaften. Damit ist sie – anders als viele der anderen 100.000 Medizin- oder Gesundheits-Apps – als Medizinprodukt zertifiziert. Diesen Status kann ein App-Entwickler alleine nicht erlangen. Er braucht medizinisches Fachpersonal, das ihn unterstützt. Darum ist die Entwicklung von Apps im Gesundheitsbereich bisher im Regelfall weder wirtschaftlich einträglich noch leicht umzusetzen.

Warum eine Fachprüfung notwendig ist, zeigt auch die Kritik vom schleswig-holsteinischen Hebammenverband. Deren Mitglieder registrieren laut der Vorsitzenden Anke Bertram eine „wachsende Verunsicherung junger Mütter“. Rund 50 Prozent benutzen demnach Apps rund ums Thema Schwangerschaft und seien „überfordert, wenn das Kind sich nicht so verhält, wie die Technik das eben vorgibt.“ Es gebe kaum Apps, die sie guten Gewissens empfehlen würde, sagt Bertram.

Auch die Studie des Gesundheitsministeriums prangerte vor allem den Mangel von Leitlinien für Ethik, Datenschutz, Nutzer, professionelle Nutzer und Hersteller an. Doch es gibt auch Hoffnung: So existiert bereits eine Orientierungshilfe für die Zulassung von Medical Apps, die das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte herausgegeben hat. Das Institut soll die zentrale Anlaufstelle für Gründer und App-Entwickler in Deutschland werden. Das gilt vielleicht auch für die Entwickler von Cap 3. Sören Fenner sagt: „Wir halten Gesundheits-Apps aus ideologischer Sicht für ein sehr schönes Anwendungsfeld.“ Auch eine App zum Thema Geburt der Zukunft könne er sich durchaus vorstellen.

Welches Feedback bekommen Sie zur Mommy App von Nutzerinnen und deren Ärzten?

Wir bekommen viele Anfragen von Ärzten, die ein Interesse daran haben, dass ihre Patientinnen die App nutzen. Feedback der Anwenderinnen bekommen wir über die Bewertungen im Shop und uns erreichen Mails, die größtenteils positiv sind. Einige äußern auch konstruktive Kritik, wollen zum Beispiel, dass bei der Erfassung nicht nur das Datum angezeigt wird, sondern auch die aktuelle Schwangerschaftswoche. Diese Dinge nehmen wir ernst, diskutieren sie intern und wenn sie vielen Anwenderinnen nützen können, versuchen wir, die Anregungen auch umzusetzen.

Der Hebammenverband Schleswig-Holstein stand der App bereits 2012 kritisch gegenüber und hat diese Haltung bis heute nicht abgelegt. Was sagen Sie dazu?

Die App hatte nie den Anspruch, das persönliche Gespräch zwischen Schwangerer und Hebamme oder Arzt zu ersetzen. Auch wollen wir uns nicht zwischen Ärzte und Hebammen stellen oder eine mögliche Versorgungslücke in der Betreuung werdender Mütter schließen. Die Rolle der Mommy App wurde da falsch – vielleicht auch bewusst falsch – von Interessengruppen interpretiert. Wir wollen eine begleitende Informationsquelle bieten, die valide und seriöse Fakten bietet.

Mit den Erfahrungen der Mommy App: Was würden sie anders machen, wenn Sie den Prototyp heute wieder auf den Markt bringen würden?

Das ist eine schwierige Frage, die beinhaltet, dass wir das Produkt heute überhaupt nochmal auf den Markt bringen würden. Anders machen würde ich nichts. Wir als Herausgeber sind mit dem Produkt zufrieden. Es gibt keine Notwendigkeit, etwas an dem Konzept oder dem Inhalt zu verändern. Das letzte Update liegt schon länger zurück.

Wie beurteilen Sie als junger Vater das Betreuungsangebot für werdende Mütter – unabhängig von Ihrer App?

Zum einen glaube ich, dass unser Betreuungssystem in Deutschland ein sehr privilegiertes ist. Zum anderen kann ich die Frage aber auch nur schwer beantworten, weil die Qualität der Betreuung so stark von der begleitenden Hebamme und dem begleitenden Frauenarzt abhängt, dass es eine sehr individuelle Erfahrung ist. Meine Frau und ich hatten das Gefühl, sehr gut und angemessen betreut worden zu sein.