Mitarbeit: Julia Carstens, Christin Jahns, Frida Kammerer, Steffen Mehrens, Robert Schlesinger (Titelfoto), Imke Schröder, Florian Sötje und Niklas Wieczorek

Sie sind Rettungsschwimmer, Polizisten, Feuerwehrfrauen. Sie schützen Leben, sichern Unfallstellen, löschen Brände. Täglich opfern Menschen ihre Zeit, um anderen zu helfen. Die Kieler Nachrichten geben diesen Helfern ein Gesicht. Sechs Retter erinnern an Einsätze, die sie erlebt haben, daran, was war und was bleibt. Es sind Einsätze, die sie wohl niemals vergessen werden.

Simon Bals erlebt seinen besonderen Einsatz als DLRG-Schwimmer am Sehlendorfer Strand. 2014 leistet er gerade Dienst auf der DLRG-Wache, als ein Mann kollabiert.

Was war

Es ist ein sonniger Sommertag im Juli. Viele Menschen baden in der Ostsee am Sehlendorfer Strand. Der 14-jährige Simon Bals sitzt im Hauptwachturm. Er macht Dienst bei der DLRG Lütjenburg. Er ist eine Art Praktikant. Hält Ausschau. Wenig passiert. Hier ein Pflaster ausgeben, dort ein Plausch mit Urlaubern. Ein Funkspruch von einem Beobachtungsposten am Strand erschreckt die Wachhabenden. Simon Bals nimmt ihn entgegen. Eine „reanimationsfähige Person“ sei gefunden worden, heißt es in etwas formalem Deutsch.

Ein 55-jähriger Mann aus Berlin ist im knietiefen Wasser zusammengebrochen. Die DLRG hat einen Rettungssanitäter in ihren Reihen, der sofort zu dem Bewusstlosen eilt. Simon Bals bleibt auf seinem Posten. Er beobachtet das Geschehen. Sieht, wie seine Kameraden Decken als Sichtschutz ausbreiten, damit die umherstehenden Gaffer nicht die Wiederbelebungsversuche sehen können. Ein Mann hebt sein Kind auf seine Schulter, damit es einen Blick auf das Geschehen haben kann. Ein Polizist drängt ihn ab.

Ein 55-jähriger Mann aus Berlin ist im knietiefen Wasser zusammengebrochen. Die DLRG hat einen Rettungssanitäter in ihren Reihen, der sofort zu dem Bewusstlosen eilt. Simon Bals bleibt auf seinem Posten. Er beobachtet das Geschehen. Sieht, wie seine Kameraden Decken als Sichtschutz ausbreiten, damit die umherstehenden Gaffer nicht die Wiederbelebungsversuche sehen können. Ein Mann hebt sein Kind auf seine Schulter, damit es einen Blick auf das Geschehen haben kann. Ein Polizist drängt ihn ab.

Eine Stunde kämpfen die Helfer um das Leben des Mannes. Umsonst. Auch die sofort eingesetzte Reanimation kann ihn nicht mehr retten. In dieser Stunde realisiert der 14-Jährige Stück für Stück, dass dort ein Mensch um sein Leben kämpft. Als er die Anordnung bekommt, zu einer Garage zu laufen und sie zu öffnen, sprintet er los. Barfuß über heiße Schottersteine. Wegen der Anspannung spürt er die Schmerzen nicht. In der Garage soll der Leichnam kurzzeitig untergebracht werden.

Simon Bals steht weinend am Strandwall

Man sieht ihm seine Betroffenheit über den Tod des Mannes an. DLRG-Vorsitzender Christoph Lange nimmt ihn beiseite und spricht mit ihm am Strandwall. Der 14-Jährige hält in diesem Moment seine Tränen nicht zurück. Später kommt ein Pastor, um mit allen Einsatzkräften das Geschehen nachzubereiten. Simon Bals ist dankbar für diesen Beistand.

Nach dem Einsatz hört er von Anfeindungen gegen die Rettungsschwimmer der DLRG. Sie könnten nichts, ließen Menschen sterben, obwohl sie für ihre Arbeit bezahlt würden. Das ärgert ihn. Die Männer und Frauen arbeiten ehrenamtlich, opfern ihre Freizeit und bekommen nur eine geringe Aufwandsentschädigung. Warum sagen die Menschen so etwas Gemeines, so etwas Dummes, fragt er sich.

Ihn ärgern auch Meldungen im Radio. Dort wird von einem „Ertrunkenen“ an der Hohwachter Bucht berichtet. Der Berliner ist nicht ertrunken. Er starb eines natürlichen Todes und stand dabei zufällig bis zu den Knien im Wasser. Vor einem Ertrinken hätten ihn die Rettungsschwimmer wahrscheinlich bewahren können.

Was bleibt

Simon Bals ist noch heute Helfer. Der 18-Jährige engagiert sich als Schulsanitäter am Gymnasium Lütjenburg. Er steht auch in den Reihen der Freiwilligen Feuerwehr seiner Heimatstadt, ist wertvoller Atemschutzgeräteträger. An den sonnigen Sommertag am Sehlendorfer Strand und das Geschehen dort denkt er bis heute. Noch vier Jahre später weiß er, welches Lied im Radio spielte, als der Funkspruch einging. „Au revoir“ von Mark Forster.

Ralf Kopp arbeitet während seines besonderen Einsatzes als Polizist in Ascheberg. Dabei rettet er ein 18 Monate altes Kleinkind, das im Eis eingebrochen ist.

Was war

Der Winter 2008 ist kalt und schneereich. Das kommt nicht mehr oft vor. Ralf Kopp ist seit 1982 bei der Landespolizei. 2008 versieht er seinen Dienst als Leiter der kleinen Station in Ascheberg. Über Funk erhält er von der Leitstelle die Meldung: Ein Kind ist in Plön im Eis eines Gartenteiches eingebrochen und zeigt keine Lebenszeichen mehr. Kopp ist allein auf der Wache.

Er fährt los mit Blaulicht und Martinshorn. Es dauert nur wenige Minuten, bis er am Unglücksort eintrifft. Ein Grundstück hinter dem Plöner Amtsgericht. Etwas verwundert ihn: Er ist der erste Helfer am Einsatzort. Die Rettungsassistenten der Plöner Rettungswache, die nur einen Steinwurf vom Ort des Geschehens entfernt liegt, sind zufällig allesamt in anderen Einsätzen. Auch die Plöner Polizeikollegen sind noch nicht mit ihren Streifenwagen eingetroffen. Kopp ist auf sich allein gestellt.

So ist die Lage: Der kleine Junge ist zu Besuch bei seiner Tante. Die lässt ihn durch die Terrassentür hinaus in den verschneiten Garten. Warum auch nicht? Das Kind geht auf den Gartenteich, bricht ein und gerät für Minuten unter Wasser. Die Tante zieht den Körper aus dem Teich. Scheinbar leblos.

„Mein Kind ist tot! Mein Kind ist tot!“

Kopp beginnt mit der Herz-Lungen-Massage. Alle zwei Jahre trainieren Polizisten diese lebensrettende Maßnahme. Das ist Pflicht. Einmal hat der heute 52-Jährige es auch an einer Kinderpuppe probiert. Aber das ist lange her. In diesem Moment kommt die Mutter dazu und verschärft die Situation. Sie steht unter Schock. Sie erleidet Schreikämpfe. Immer wieder brüllt sie: „Mein Kind ist tot! Mein Kind ist tot!“ Sie will zu ihrem Jungen.

Kopp stößt sie mit Gewalt weg, damit er mit der Wiederbelebung weiter machen kann. Weitere fünf Minuten dauert es dann noch, bis ein Notarzt eintrifft. Der übernimmt die Herzmassage. Kopp kümmert sich weiter um die Beatmung. Zusammen schaffen sie es. Herz und Atmung des Kindes setzen wieder ein. Ohne das schnelle Eingreifen des Polizisten aus Ascheberg hätte es ein schlimmes Ende nehmen können. Von vier ähnlichen Eisunfällen in Schleswig-Holstein in diesem Winter ist der 18 Monate alte Junge der einzige, der ohne bleibende Schäden davonkommt.

Was bleibt

Während des Einsatzes steht Kopp unter Adrenalin. Mit einem Tunnelblick sieht er nur auf die Reanimation, die er durchführt. Als alles vorbei ist, sackt er fast zusammen. Als wäre sein Akku auf einen Schlag entleert worden. Er könnte sofort schlafen.

Die Eltern sind ihm unendlich dankbar. Sie schenken dem Polizisten eine Tasse mit einem Foto des Jungen darauf. Zu sehen ist das Datum des Geburtstages des Kindes und das des Rettungseinsatzes. Der zweite Geburtstag im Leben des Jungen.

Auch in anderen Einsätzen muss Ralf Kopp, der mittlerweile in Lütjenburg Dienst versieht, Menschen reanimieren. Häufig ist es zu spät. In Plön war er im schneereichen Winter 2008 zur richtigen Zeit an der richtigen Stelle.

Die Lütjenburger Feuerwehrfrau Alexandra Nagel steht während ihres besonderen Einsatzes noch am Anfang ihrer Feuerwehrkarriere. Einer ihrer ersten Einsätze führt sie zu einem tödlichen Verkehrsunfall.

Was war

Es ist ein ruhiger 3. April. Alexandra Nagel kehrt mit ihrem Kollegen und Feuerwehrkameraden Christian Lilienthal nach dem Mittagessen zurück ins Büro. Sie arbeiten als Berater im Jobcenter in Lütjenburg. Retter, die tagsüber vor Ort sind, wiegen die Feuerwehren fast mit Gold auf, denn sie können schnell am Einsatzort sein. Gegen 14 Uhr piepen die Alarmmelder. Lilienthal bittet die 30-Jährige, den Text vorzulesen, weil sein Gerät nichts anzeigt.

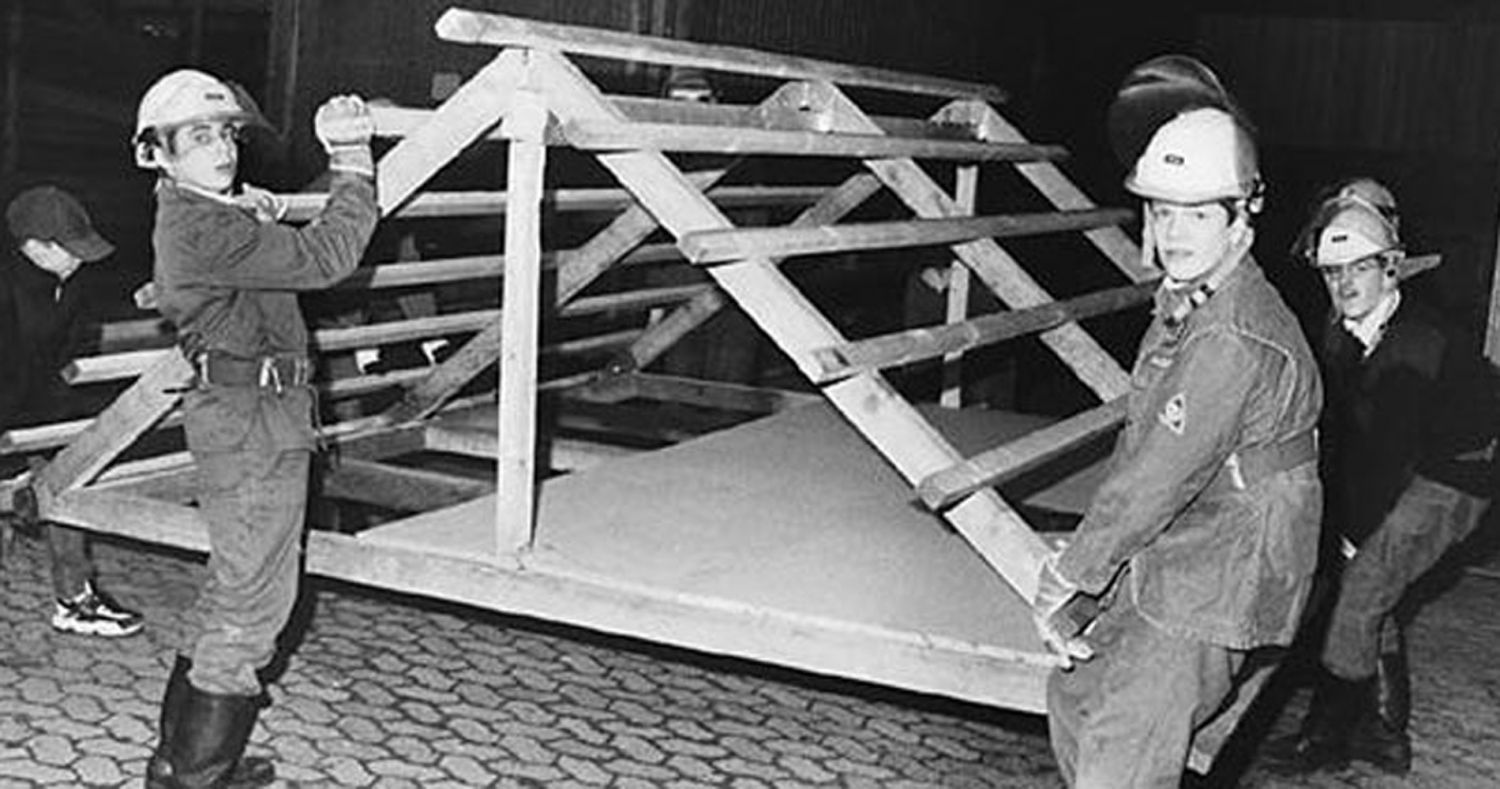

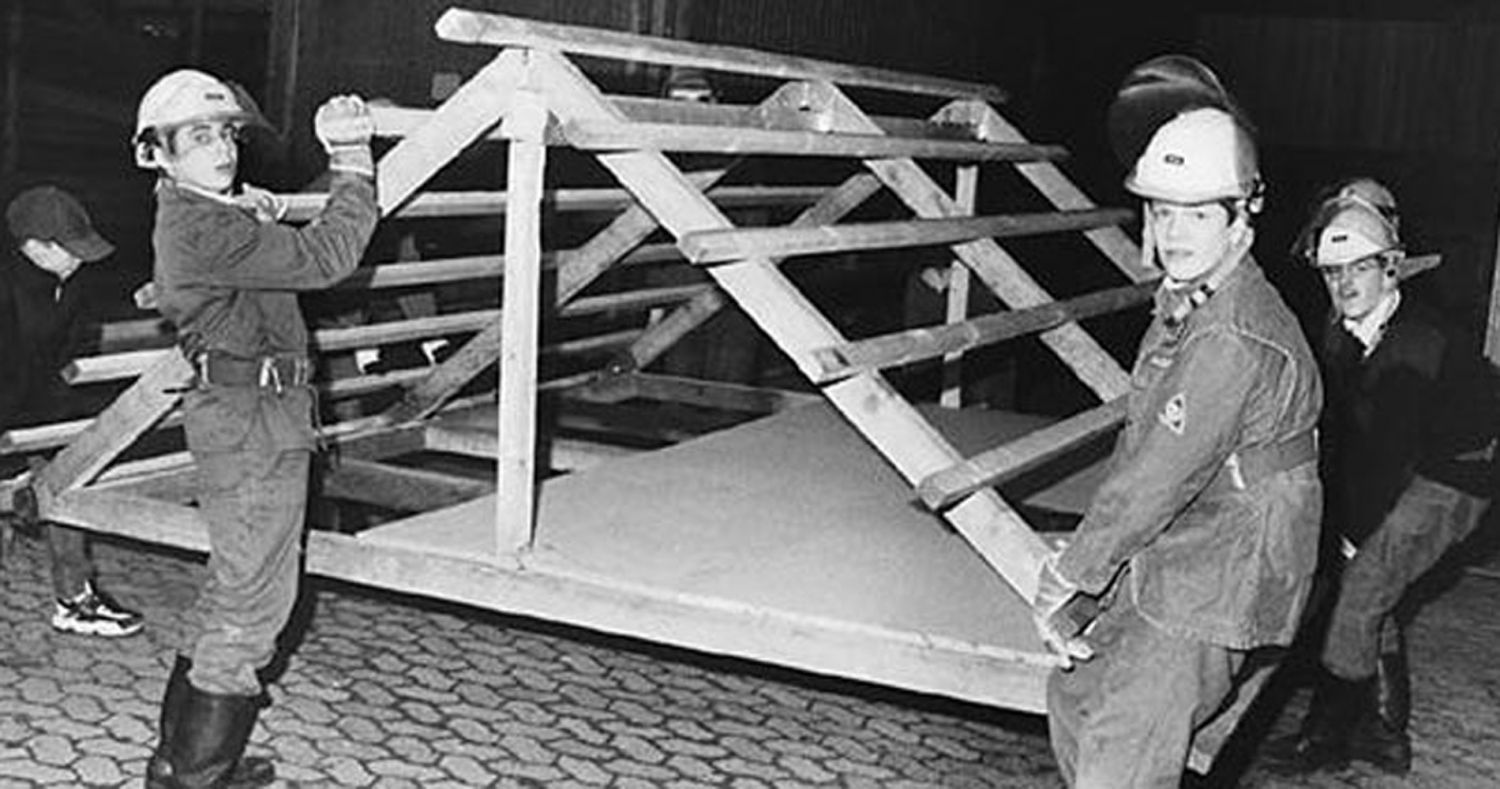

Alexandra Nagel liest vor und merkt sofort: Jetzt geht es um etwas Großes. „Technische Hilfe. Menschenleben in Gefahr. Zwei Personen im Fahrzeug eingeklemmt. Ein Kind betroffen“, lautet die Meldung. Es ist erst der vierte Einsatz der Feuerwehrfrau, die seit zwei Jahren dabei ist und sich bisher um einen Carport kümmern musste, der umzukippen drohte. Jetzt aber sind Menschen in höchster Not.

Alexandra Nagel liest vor und merkt sofort: Jetzt geht es um etwas Großes. „Technische Hilfe. Menschenleben in Gefahr. Zwei Personen im Fahrzeug eingeklemmt. Ein Kind betroffen“, lautet die Meldung. Es ist erst der vierte Einsatz der Feuerwehrfrau, die seit zwei Jahren dabei ist und sich bisher um einen Carport kümmern musste, der umzukippen drohte. Jetzt aber sind Menschen in höchster Not.

Die beiden sprinten zum Auto auf dem Marktplatz und düsen zum Gerätehaus. Alexandra Nagel gehört zur Besatzung des ersten Fahrzeugs, das zur Unfallstelle an der Bundesstraße 430 ausrückt. Das Wichtigste ist mit an Bord: Spreizer und Schere. Es sind jene Geräte, die die Feuerwehr benötigt, um eingeklemmte Menschen aus einem Auto zu befreien.

Eine Hand ragt aus dem Fahrzeugwrack

An der Unfallstelle gibt der Gruppenführer ihr den Auftrag, Sichtschutzwände aufzustellen. Autofahrer steigen aus und schauen dem Notarzt und Rettungssanitäter zu, wie sie einem sechsjährigen verletzten Jungen helfen. Die Gedanken, sagt sie später, erscheinen ihr wie in Watte gehüllt. Sie hört nur die Anweisungen der leitenden Einsatzkräfte. Noch geht sie von zwei weiteren Verletzten aus.

Dann sieht sie eine Hand aus einem Fahrzeugwrack herausragen. Der Mann ist tot. Der Oberkörper des Leichnams ist mit einer Decke verhüllt. Die Feuerwehr darf ihn nicht bergen, solange der Sachverständige den Unfall nicht aufgenommen hat.

Nach mehr als zwei Stunden Wartezeit gehen die Feuerwehrleute daran, den eingeklemmten Toten aus dem Wagen zu schneiden. Wer nicht dabei sein möchte, darf zum Gerätehaus abrücken. Alexandra Nagel bleibt. Sie übernimmt Arbeiten am Rande, weil sie den nötigen Lehrgang noch nicht absolviert hat. Nur geschulte Retter dürfen mit Spreizer und Schere umgehen. Dann ist der Einsatz zu Ende.

Was bleibt

Feuerwehrseelsorger und Pastor Jan-Philipp Strehlow fährt nach Lütjenburg, um mit den Frauen und Männern das Erlebte zu besprechen. Wie haben sie den Einsatz empfunden? Wie war es an der Unfallstelle? Strehlow rät den Beteiligten, am Abend für sich etwas Gutes zu tun.

Alexandra Nagel telefoniert an dem Tag noch lange mit ihrem damaligen guten Bekannten, der heute ihr Freund ist.

„Wir sind wie eine Familie“

Sie habe die Bilder gut verarbeitet, sagt sie. Doch sie weiß immer noch genau, welche Farbe welches der verunglückten Autos hatte, und andere Einzelheiten. Wenn sie sich an ihre anderen Einsätze erinnern soll, muss sie lange nachdenken. Das Geschehen am 3. April bleibt.

Die 30-Jährige engagiert sich gern ehrenamtlich in der Feuerwehr. Erst vor wenigen Jahren zog sie aus Nordrhein-Westfalen nach Lütjenburg. In der Gruppe der Helfer fühlt sie sich wohl, die Kameradschaft ist groß. „Wir sind wie eine Familie.“

Im September 2015 rückt Gunnar Bandholz mit dem Technischen Hilfswerk aus, um Flüchtlingen in einer improvisierten Unterkunft in Kellinghusen zu helfen. 14 Tage lang kümmert er sich dort um die Verpflegung. In der Unterkunft feiert er seinen Geburtstag.

Was war

Im Herbst 2015 kommen jeden Tag Tausende von Menschen aus Syrien, dem Irak oder Afghanistan über die Balkanroute nach Deutschland. Erschöpft. Ausgemergelt. Müde. Es ist der Höhepunkt der Flüchtlingskrise. Busse und Züge verteilen die Menschen eilig über ganz Deutschland. Beim Technischen Hilfswerk in Preetz wissen die Retter, dass bald ihre Hilfe gebraucht wird.

Gunnar Bandholz ist Gruppenführer der 1. Bergungsgruppe in Preetz und schaut nun immer wieder auf sein Handy. Am Freitag, 18. September, erreicht ihn eine SMS der Landespolizei. Transportauftrag: Die Preetzer sollen ihren Küchen-Lkw, ihre Feldküche und weiteres Material in die seit Jahren stillgelegte Kaserne in Kellinghusen verlegen und dort eine Kantine einrichten. Hilfe kommt aus Itzehoe, Norderstedt, Bad Oldesloe und Lübeck.

Das THW-Team baut auf und erhält plötzlich eine neue Aufgabe: Es soll Mahlzeiten für die 400 bis 500 Flüchtlinge kochen und verteilen – in den kommenden 14 Tagen. Damit hat niemand der Freiwilligen gerechnet. Gunnar Bandholz stöhnt nicht, sondern denkt daran, dass er ehrenamtlich beim THW ist. Die Freiwilligen wissen sich immer zu helfen. In den Gebäuden gibt es kein fließendes Wasser. Waschgelegenheiten basteln sie aus Holzgestellen und Plastikzubern. So machen sie das beim THW.

Schilder mit Bildern von Huhn, Fisch und Rind

Das erste Problem: die Verständigung. Die Gäste, wie die Helfer die Menschen nennen, wissen nicht, was aus den deutschen Kochtöpfen serviert wird. Einer der THW-Helfer fängt an, Schilder mit Bildern von Huhn, Fisch und Rind zu malen. Das bringt Ruhe auf den Teller. Die Flüchtlinge schreiben in ihren Landessprachen etwas hinzu.

Der Koch ist ein Fels in der Brandung. Viel Reis. Viel Geflügel. Viel Salat. Das geht immer. Die Helfertruppe hat viel Spaß. Bandholz steht jeden Tag um 6.30 Uhr auf und geht erst gegen 22 Uhr ins Bett: eine Pritsche in einem unbeheizten Mehrbettzimmer. Es ist Herbst, das Wetter nicht immer gut. Und dennoch bereitet ihm und seinen Mitstreitern die Arbeit Spaß, auch wenn sie anstrengend ist.

Bandholz kümmert sich um die Essensausgabe, die Logistik und vieles mehr. Er feiert in der Flüchtlingsunterkunft seinen 44. Geburtstag. Noch nie waren so viele Menschen zum Essen dabei. Er fühlt sich wohl in der Kameradschaft der THW-Helfer und der anderen von DRK, Johannitern und Polizei, die den Menschen helfen. Es ist ein eingespieltes Team. Je länger der Einsatz dauert, desto reibungsloser läuft alles.

Was bleibt

Eine Szene bleibt ihm bis heute im Gedächtnis. Ein Bus bringt abends eine neue Gruppe. Die Kantine ist schon geschlossen, Bandholz fast mit dem Aufräumen fertig. Eine Frau kommt mit einem Kind auf dem Arm in die Kantine und schaut sich ängstlich um. Sie geht wieder weg. Bandholz hat noch eine einzige Ecke Fladenbrot übrig. Er ruft die Frau und gibt dem Kind das Brot. Der Kleine freut sich riesig über das Essen. Vermutlich hatte er bereits seit längerer Zeit nichts mehr bekommen.

Es ist zumeist friedlich. Nur einmal kommt es zu einer Rangelei vor der Essensausgabe unter zwei Flüchtlingen, die frisch eingetroffen sind. Bandholz vermutet, dass sie Angst hatten, nichts mehr abzubekommen. Erfahrungen auf dem langen Weg nach Deutschland.

Am letzten Tag verwöhnt das THW-Küchenteam die Flüchtlinge noch einmal. Es gibt Fladenbrot gefüllt mit Putenfleisch, Tomaten, Krautsalat und Joghurt-Dip. Das dauert länger als Fertiggerichte, schmeckt aber besser. Das Essen kommt super an. Am nächsten Tag übernimmt ein Caterer die Verpflegung. Beim THW, nicht nur in Preetz, sind die Helfer stolz, Menschen in Not geholfen zu haben. Und sie satt gemacht zu haben.

Holger Budig arbeitet seit 20 Jahren bei der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger. In einem Einsatz, den der 49-Jährige nicht vergessen kann, rettet er einer Wandergruppe das Leben.

Was war

Seit 20 Jahren leistet Holger Budig als Seenotretter seinen Dienst. Seit zehn Jahren arbeitet er als zweiter Vormann auf der „Berlin“, die in Laboe vor Anker liegt. 14 Tage an Bord, 14 Tage Freizeit. Das ist der Lebenstakt der DGzRS-Seeleute. Seinen größten Einsatz hat Budig aber nicht in der Ostsee, sondern in der Nordsee vor Büsum.

Es ist ein sonniger Herbsttag. Das Wasser ist schon kalt. Budig wartet auf dem Seenotkreuzer „Hans Hackmack“. Die Retter erreicht ein Anruf eines Wattführers. Per Handy ruft der Mann um Hilfe. Eine Gruppe von 16 Menschen ist bei einer Wanderung von schnell auflaufenden Wasser eingeschlossen worden. Der Führer ist eigentlich ortskundig und weiß, wann die Gezeiten auf- und ablaufen. Die Flut kommt an diesem Tag schneller als erwartet.

Es ist ein sonniger Herbsttag. Das Wasser ist schon kalt. Budig wartet auf dem Seenotkreuzer „Hans Hackmack“. Die Retter erreicht ein Anruf eines Wattführers. Per Handy ruft der Mann um Hilfe. Eine Gruppe von 16 Menschen ist bei einer Wanderung von schnell auflaufenden Wasser eingeschlossen worden. Der Führer ist eigentlich ortskundig und weiß, wann die Gezeiten auf- und ablaufen. Die Flut kommt an diesem Tag schneller als erwartet.

Per Telefon rät Budig den in Not geratenen Menschen, sich auf den höchsten Punkt im Watt zu stellen, den sie ausmachen können. Und ganz wichtig: zusammenbleiben und nicht anfangen zu schwimmen. Die Strömungen in der Nordsee bei auflaufendem Wasser würde die Gruppe auseinandertreiben. Für die Rettung der Menschen wäre das verheerend.

Wasser bis zur Brust

Auf der Anfahrt reißt der Kontakt ab. Wie sich später herausstellt, hat der Wattführer sein Handy in die Hosentasche gesteckt. Das Wasser reicht ihm aber schon bis an die Brust.

Die „Hans Hackmack“ macht die Gruppe im Wasser aus. Die Besatzung setzt das kleine Schwesterschiff ab, das einen Tiefgang von nur 90 Zentimetern hat. Holger Budig gehört zu dem Zwei-Mann-Team auf dem Boot. Sie können aber nicht zu den 16 Menschen fahren. Budig zieht sich einen Kälteschutzanzug an, steigt über eine Leiter am Heck aus und geht langsam zu der Gruppe, die in einiger Entfernung ausharrt. Ihm steht das Wasser bis zur Brust.

Langsam führt er die Männer und Frauen zum Beiboot und lässt alle 16 einsteigen. Die Zeit reicht nicht für eine zweite Fahrt. Dann wären schon Menschen im kalten Wasser ertrunken. Die Geretteten finden kaum Platz auf dem kleinen Boot. Jeder freie Fleck an Bord wird genutzt. Die vielen Menschen an Bord sind so schwer, dass das SAR-Zeichen an der Bootswand unter Wasser sinkt.

Zurück auf der „Hans Hackmack“ steht fest: Niemand hat eine ernsthafte Verletzung oder eine Unterkühlung erlitten. Die durchnässten Menschen erhalten an Bord trockene Kleidung. Budig bemerkt, dass die Geretteten sich nicht der Gefahr bewusst waren, in der sie schwebten. Das hatte etwas Gutes. Es kam keine Panik auf.

Was bleibt

Budig wählte seinen Beruf als Seenotretter, weil er Menschen helfen will. Der Einsatz vor Büsum zeigt ihm, dass er stolz sein kann, diesen Job gewählt zu haben. Sein wichtigster Tipp für Wattwanderer: Immer bei ablaufendem Wasser losgehen – und am besten mit einem erfahrenen Wattführer.

Marco Hohenberg ist ein erfahrener Notfallsanitäter. Doch einen Einsatz, zu dem er 2015 ausrückt, wird er wohl nicht mehr vergessen. Ein Autounfall: Es gibt viele Verletzte, darunter Kinder.

Was war

Es ist ein dunkler Sonntagabend im Dezember 2015. Auf der Rettungswache an der Klinik Preetz herrscht ruhige Routine. Als die Leitstelle Kiel eine Alarmmeldung an die Besatzung des Rettungswagens schickt, fährt auch bei dem erfahrenen Marco Hohenberg der Adrenalinspiegel hoch. Ein schwerer Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 404 bei Boksee mit fünf Fahrzeugen und rund einem Dutzend Verletzten hat sich ereignet, darunter Kinder.

Zehn Minuten benötigt das Rettungsfahrzeug mit Blaulicht und Martinshorn von Preetz bis nach Boksee. Es ist wenig Verkehr abends an einem Adventssonntag. Gleichzeitig ruft die Leitstelle auch Wagen aus Kiel und den benachbarten Kreisen zum Unglücksort.

Zehn Minuten benötigt das Rettungsfahrzeug mit Blaulicht und Martinshorn von Preetz bis nach Boksee. Es ist wenig Verkehr abends an einem Adventssonntag. Gleichzeitig ruft die Leitstelle auch Wagen aus Kiel und den benachbarten Kreisen zum Unglücksort.

Nur mit den eigenen Kräften kann der Kreis Plön so einer schwierigen Lage nicht Herr werden. Hohenberg und sein Fahrer gehören zu den ersten Teams, die eintreffen. Nachdem sie am Stau vorbei sind, breitet sich ein Trümmerfeld vor ihnen aus. Wie die Polizei später ermittelt, stießen ein Peugeot und ein Landrover frontal zusammen. Drei weitere Fahrzeuge können nicht mehr bremsen, fahren in die Unfallstelle oder auf ihren Vordermann auf. In drei der verunglückten Fahrzeuge sitzen Ehepaare mit ihren Kindern. Das treibt die Zahl der Verletzten nach oben. Das jüngste Kind ist neun Monate alt.

Helfer halten Ausschau nach Verletzungen

Hohenberg steigt schnell aus und verschafft sich einen Überblick über die Unfallstelle. Im Minutentakt trifft medizinische Verstärkung ein. Teams von elf Rettungswagen und vier Notärzte kümmern sich um die Verletzten. Eine Besatzung für einen Patienten ist die Regel. Weil es viele Leichtverletzte gibt, die kaum Hilfe bedürfen, passt das Verhältnis zwischen Sanitätern und Verletzten.

Hohenberg und sein Beifahrer kümmern sich um eine im Auto eingeklemmte Frau. Sie ist ansprechbar, klagt aber über Rückenschmerzen. Hohenberg misst den Blutdruck und misst die Herzaktion. Die Helfer halten Ausschau nach äußeren Verletzungen, finden aber keine. Ein Notarzt verabreicht der Patientin ein Schmerzmittel. Jetzt kommt der schwierige Teil: Hohenberg bereitet eine schonende Rettung vor. Die Wirbelsäule der Frau soll so wenig wie möglich belastet werden.

im Jahr sind zwischen vier und sieben Mitarbeiter im Dienst und bearbeiten die eingehenden Notrufe an neun Leitplätzen.

leben in dem Bereich, für den die Leitstelle zuständig ist.

groß ist das Gebiet. Es umfasst den Kreis Rendsburg-Eckernförde, den Kreis Plön und die Landeshauptstadt Kiel.

jährlich gehen bei der Leitstelle über die bundeseinheitliche Rufnummer 112 ein. Hinzu kommen jährlich rund 450.000 weitere Anrufe.

in den Kreisen und der Landeshauptstadt kann die Leitstelle etwa alarmieren. (Quelle: Landeshauptstadt Kiel, Stand 2014)

Ärzte vergeben je nach der Schwere der Verletzungen eine Farbe. Rot steht für schwerste Verletzungen, bei Grün ist fast alles in Ordnung. Die im Auto eingeklemmte Frau erhält Gelb, ein Verletzungsgrad in der Mitte.

Jetzt muss die Feuerwehr mit schweren Gerät ran. Mit Schere und Spreizer öffnen die Einsatzkräfte das Dach und die Tür des Fahrzeugs. Gemeinsam heben Sanitäter und Feuerwehrmänner die Frau aus dem Autowrack.

Der Rettungswagen steuert die Uni-Klinik in Kiel an. Dort gibt es einen Schockraum, eine spezielle Notaufnahme. Verschiedene Fachärzte kümmern sich um Akut-Patienten. Zehn bis zwölf Mediziner stehen bereit. Marco Hohenberg übergibt die Patientin im Schockraum. Ab diesem Zeitpunkt liegt die Verantwortung für die Frau in anderen Händen.

Was bleibt

Die Unfall-Bilanz der Polizei sieht am Ende so aus: 15 Verletzte, drei davon schwer. Dazu gehören der 22-jährige Unfallverursacher und seine 17-jährige Beifahrerin. Auch eine 26-Jährige wird als schwerverletzt eingestuft. Die vielen Kinder kommen mit leichten Blessuren davon. Die Bundesstraße bleibt bis 22 Uhr gesperrt. Der Schaden beläuft sich auf 150.000 Euro.

Für Marco Hohenberg geht es zurück zur Rettungswache nach Preetz. Material auffüllen. Auf den nächsten Einsatz warten. Keiner der Notfallsanitäter weiß, welche Herausforderung als nächstes auf ihn zukommt.

Thomas Scheld ist zuständig für die psychosoziale Notfallversorgung im Land. Im Interview mit Christin Jahns spricht er darüber, wie von einem Unglück Betroffene sowie ehrenamtliche und hauptberufliche Retter nach schrecklichen Ereignissen betreut werden, wer sich um traumatisierte Retter kümmert und welche Einsätze die schwierigsten sind.

Welchen Anforderungen müssen Mitarbeiter der psychosozialen Notfallversorgung gerecht werden?

Thomas Scheld: Mitarbeiter der psychosozialen Notfallversorgung sollten gut ausgebildet sein und sicher im Leben stehen, damit sie während der Arbeit stark bleiben und anderen beistehen können.

Wie finden Sie heraus, ob jemand das Zeug zur Arbeit in der Notfallversorgung hat?

Das größte Problem sind Helfer, die während des Einsatzes hilflos daneben stehen und eigentlich selbst Hilfe bräuchten. Um dieses Problem zu umgehen, verwenden wir im Vorfeld der Ausbildung spezielle Auswahlverfahren, bieten Praktika an und lassen im ersten Jahr generell kein angehendes Mitglied der Kriseninterventionsteams alleine los. Die Notfallseelsorger der Kirchen sind ausgebildete Pastoren, deren Berufsalltag darin besteht, Menschen in schwierigen Situationen beizustehen. Da gibt es schon eine entsprechende Kompetenz.

Macht es einen Unterschied, ob Rettungskräfte oder Betroffene betreut werden?

In der Tat. Während die beiden Bereiche in der öffentlichen Wahrnehmung oft vermischt werden, sind sie in der psychosozialen Notfallversorgung strikt voneinander getrennt. In der Praxis ist es so, dass Überlebende, Angehörige, Vermissende und andere Personen, die von einem Ereignis direkt betroffen sind, von Notfallseelsorgern und Kriseninterventionsteams versorgt werden, die ihnen in den ersten Stunden beistehen und den Kontakt zu weiteren Hilfsangeboten herstellen können.

Und wer kümmert sich um die Rettungskräfte?

Die Arbeitgeber der Einsatzkräfte haben ihren Mitarbeitern gegenüber eine Fürsorgepflicht. Um dieser gerecht zu werden, gibt es sogenannte Nachsorgeteams, bestehend aus aktiven Einsatzkräften, die ihre Kollegen über mehrere Wochen hinweg betreuen.

Warum werden Menschen Notfallseelsoger?

Ein großes Kontingent der psychosozialen Notfallversorgung stellen die Pastoren der Nordkirche, denen schon rein beruflich daran gelegen ist, anderen Menschen zu helfen. Ehrenamtliche engagieren sich in den Kriseninterventionsteams der Hilfsorganisationen aus den gleichen Gründen, wie sie sich dort auch in Sanitäts- und Betreuungsdienste einbringen.

Welche Einsätze sind am schlimmsten?

Generell kann man sagen: Je näher die erlebte Situation an einem dran ist, desto schwieriger wird es. Darüber hinaus steigt die Belastung natürlich auch dann, wenn Kinder zu Schaden kommen oder man die betroffenen Personen kennt, was gerade auf dem Land häufiger mal vorkommen kann.

Was passiert, wenn ein Mitarbeiter nach einem besonders schwierigen Einsatz selbst einmal Hilfe braucht?

Auf diesen Fall sind wir eingestellt und bieten deshalb regelmäßig Teamtreffen und Supervisionen an, um diese Einsatzkräfte bei ihrer Tätigkeit zu unterstützen.

Wie oft wird ein Mitarbeiter der Notfallversorgung in der Regel zum Einsatz gerufen?

Das kann man so pauschal gar nicht sagen. Bei einigen Pastoren gehört die Notfallseelsorge zur Berufsaufgabe, weshalb sie häufig mehrere Wochen am Stück im Einsatz sind und je nach Lage zu diversen Notfällen gerufen werden. Ehrenamtliche übernehmen im Gegensatz dazu natürlich wesentlich weniger Einsätze.

Und wie lange bleiben Ehrenamtliche dabei?

In der Regel ist es so, dass jemand entweder schon während der Praktika merkt, dass der Job nichts für ihn ist, oder aber relativ lange dabei bleibt.

Weitere Informationen über Organisationen und Kontaktdaten finden Sie hier: